木々が葉を落とし、朝の空気に冷たさを感じる今日この頃。

11月上旬のこの時期は、二十四節気では「立冬(りっとう)」と呼ばれ、暦の上では冬の始まりを迎えます。

立冬って何?自然界が教えてくれること

立冬は「冬が立つ」と書くように、本格的な冬の入り口を示す大切な節気です。

太陽の陽気が少しずつ隠れ始め、自然界のすべてが「休む」「蓄える」モードに切り替わる時期。木々は葉を落として栄養を根に蓄え、動物たちは冬眠の準備を始めます。

私たち人間も、この自然のリズムに従うことが、冬を元気に乗り切る秘訣なのです。

この時期、

「手足が冷える」

「関節が痛む」

「なんとなく気力が出ない」

「風邪をひきやすい」

といった症状はありませんか?

これらは体が「冬モード」に切り替わろうとしているサインです。

特に40代以降の女性は、更年期による体の変化と冬の寒さが重なり、冷えや疲労感を強く感じやすい時期。でも、正しいケアを知っていれば大丈夫。冬は恐れる季節ではなく、自分の体としっかり向き合える大切な季節なのです。

東洋医学が教える立冬の体質変化

「腎」の季節がやってきた

東洋医学では、冬は「腎(じん)」の季節とされています。

腎は生命力の源であり、成長・発育・生殖、そして老化とも深く関わる重要な臓腑です。現代医学の腎臓とは少し意味が異なり、もっと広く「生命エネルギーの貯蔵庫」と考えてください。

腎には先天的に親から受け継いだエネルギー(先天の精)と、日々の生活で補充するエネルギー(後天の精)が蓄えられています。冬は、このエネルギーを消耗せず、しっかりと蓄える季節なのです。

「寒邪」という見えない敵

冬に注意すべきは「寒邪(かんじゃ)」という邪気。

寒さは体の表面だけでなく、深部まで侵入し、血液の流れを滞らせ、痛みや冷えを引き起こします。

寒邪の特徴は:

- 体を収縮させ、気血の巡りを悪くする

- 関節や筋肉に痛みを生じさせる

- 下半身、特に腰や膝を冷やしやすい

- 女性特有の不調(生理痛、生理不順)を悪化させる

この時期は、手首・足首・首元は温めたい時期!

そこから邪気が入ると考えられているので、なるべく襟元が詰まった洋服をお選びくださいね。

陽気を守り、陰を養う冬の知恵

冬は「陽気を閉蔵する」季節。

つまり、体の温かいエネルギーを外に漏らさず、内側にしっかりと保つことが大切です。同時に、静かに「陰」を養うことで、春に向けて新しい命を芽吹かせる準備をします。

なので忙しい時期ですが、お休みの時間を意識的にとることが養生になります。

更年期世代と冬の深い関係

40代以降の女性は、東洋医学でいう「腎の衰え」が始まる時期。

これは自然な老化現象で、更年期の症状とも重なります。

腎が弱ると:

- 冷えを感じやすくなる

- 腰や膝が弱くなる

- 疲れやすく、回復に時間がかかる

- 夜間の頻尿が増える

- 不安や恐れを感じやすくなる

だからこそ、この季節に腎をしっかりケアすることが、これからの人生を健やかに過ごすための鍵となるのです。

経絡・ツボで冬支度〜体を温める特効穴

腎経のケアで生命力アップ

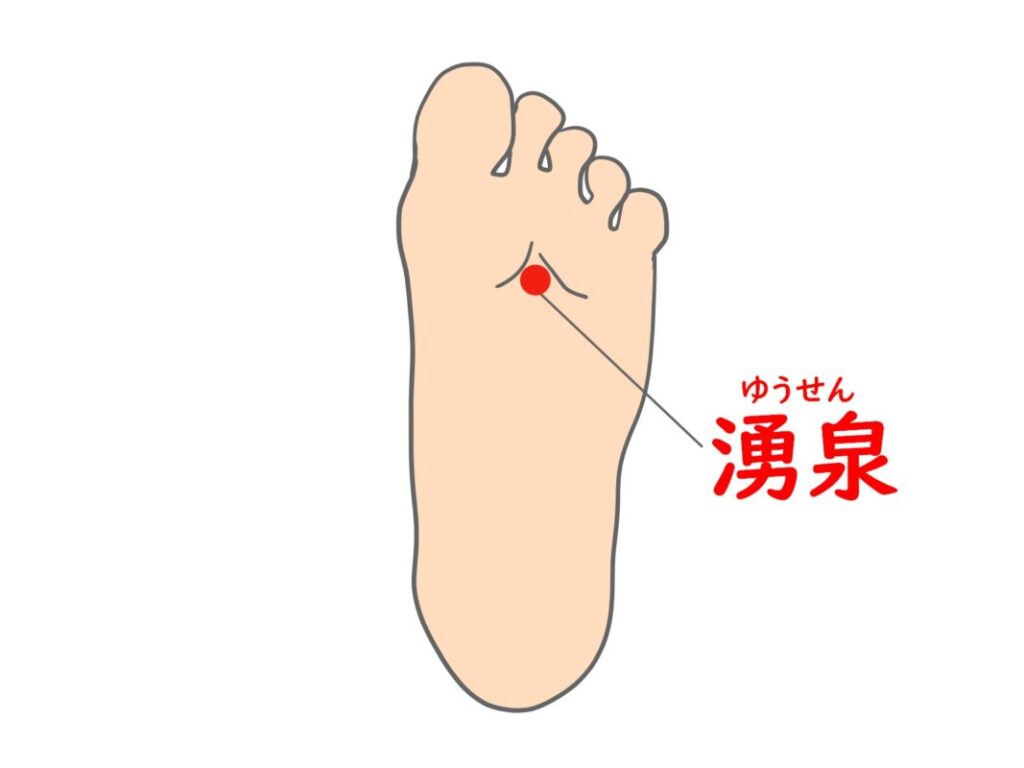

湧泉(ゆうせん):足裏の土踏まずの中心よりやや上、指を曲げるとくぼむところ

- 腎経の第一穴で、生命力が湧き出る重要なツボ

- 両手の親指を重ねて、グッと押し込むように刺激

- 就寝前に3分間押すと、冷えた足先が温まり眠りやすくなります

- ゴルフボールを踏みながらテレビを見るのも効果的

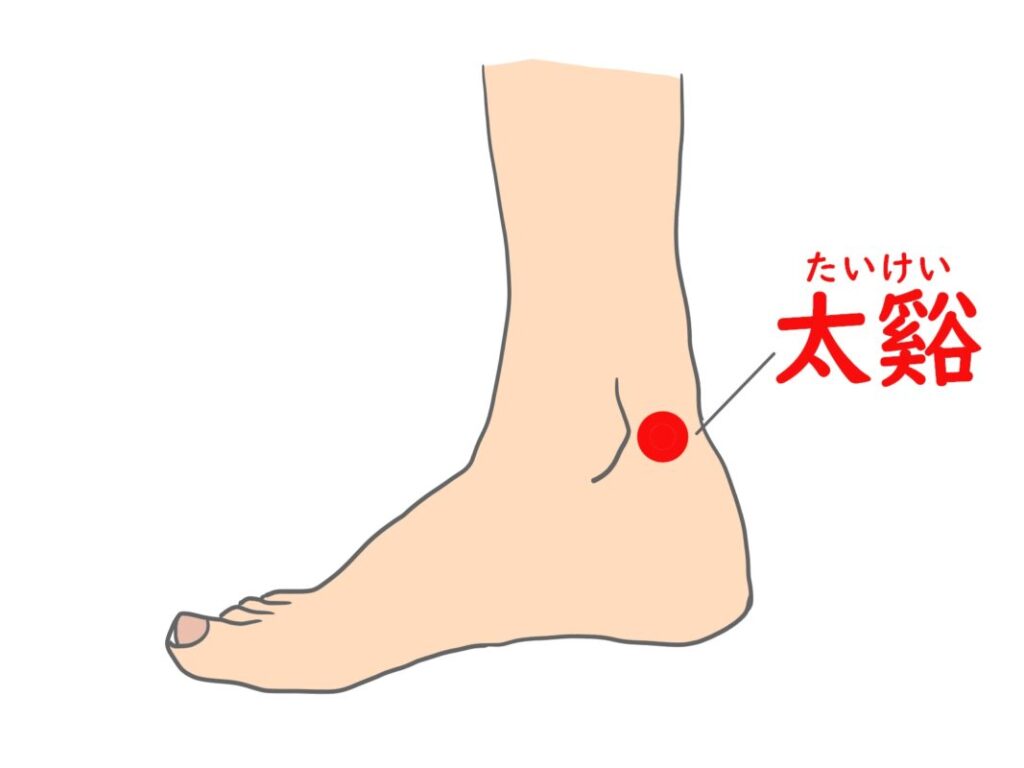

太渓(たいけい):内くるぶしとアキレス腱の間のくぼみ

- 腎経の原穴で、腎の根本的な力を高める

- 両手の親指でゆっくりと円を描くように刺激

- 慢性的な疲労や腰痛にも効果的

- お風呂上がりの温かいうちに押すとより効果的

膀胱経で背中の冷え対策

腎とセットで考えられるのが膀胱経なので、そこに対応するツボを押すのもおすすめ!

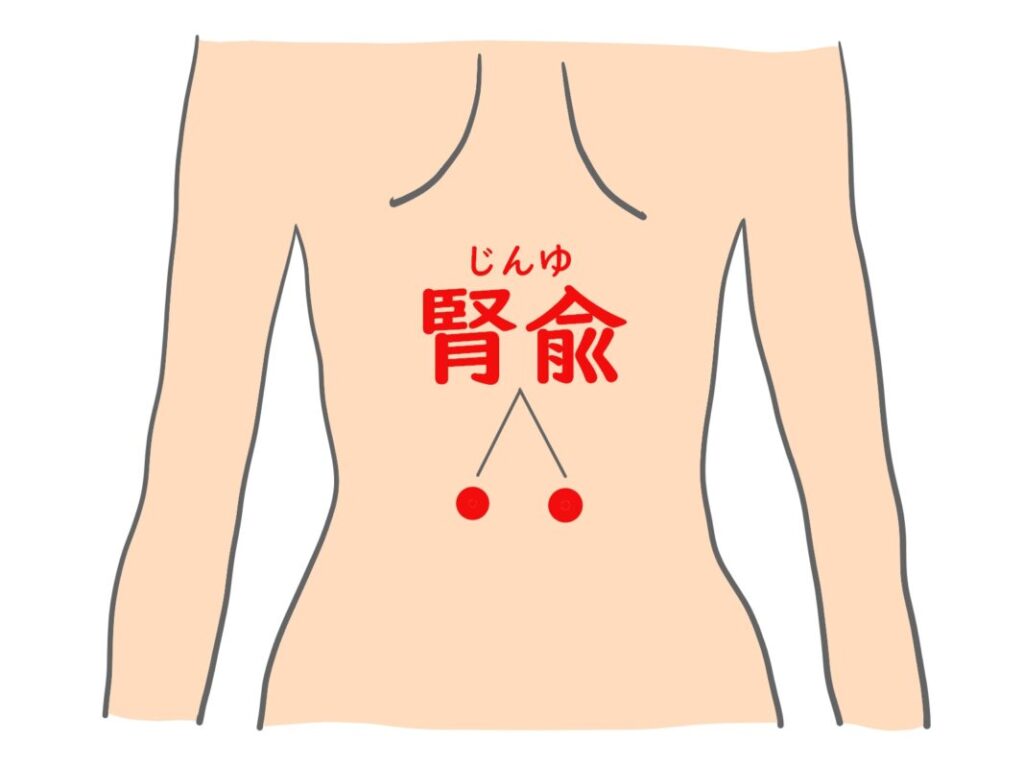

腎兪(じんゆ):腰に手を当てたとき、親指が当たるあたり(第2腰椎の両脇)

- 腎を直接温め、元気にする重要なツボ

- 指で押すよりも、カイロやせんねん灸で温めるのがおすすめ

- 腰痛、生理痛、頻尿にも効果的

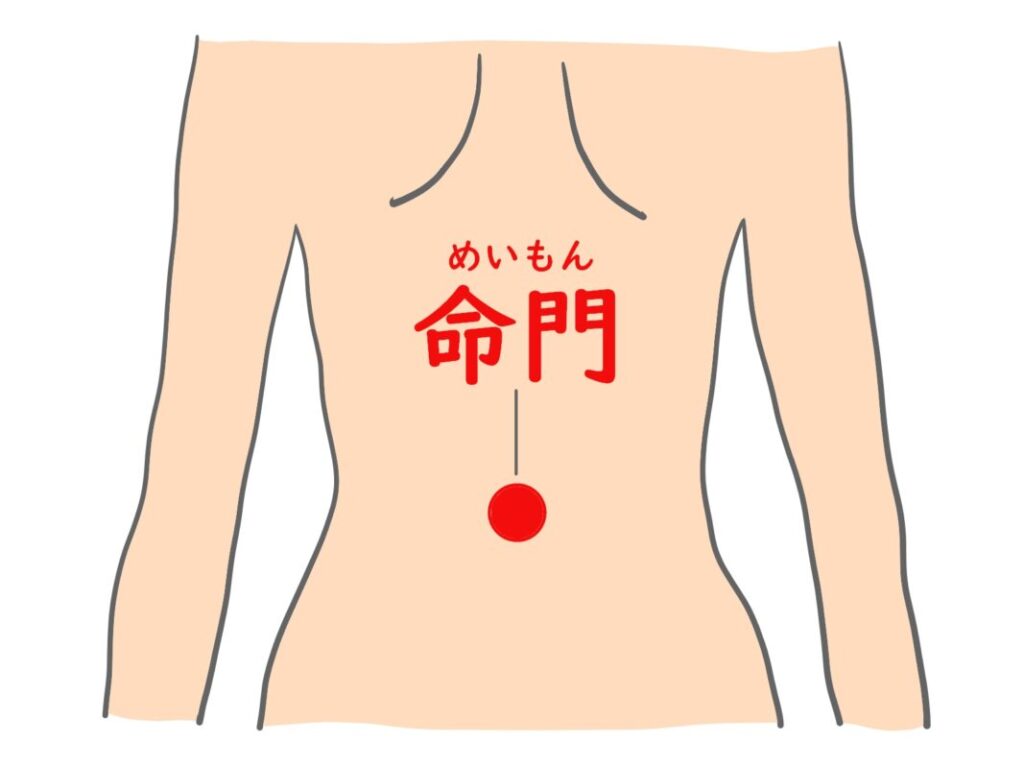

命門(めいもん):腎兪の真ん中、背骨の上(おへその真裏)

- 「命の門」という名の通り、生命力の源

- カイロを貼る特等席!

- 下半身全体の冷えを改善

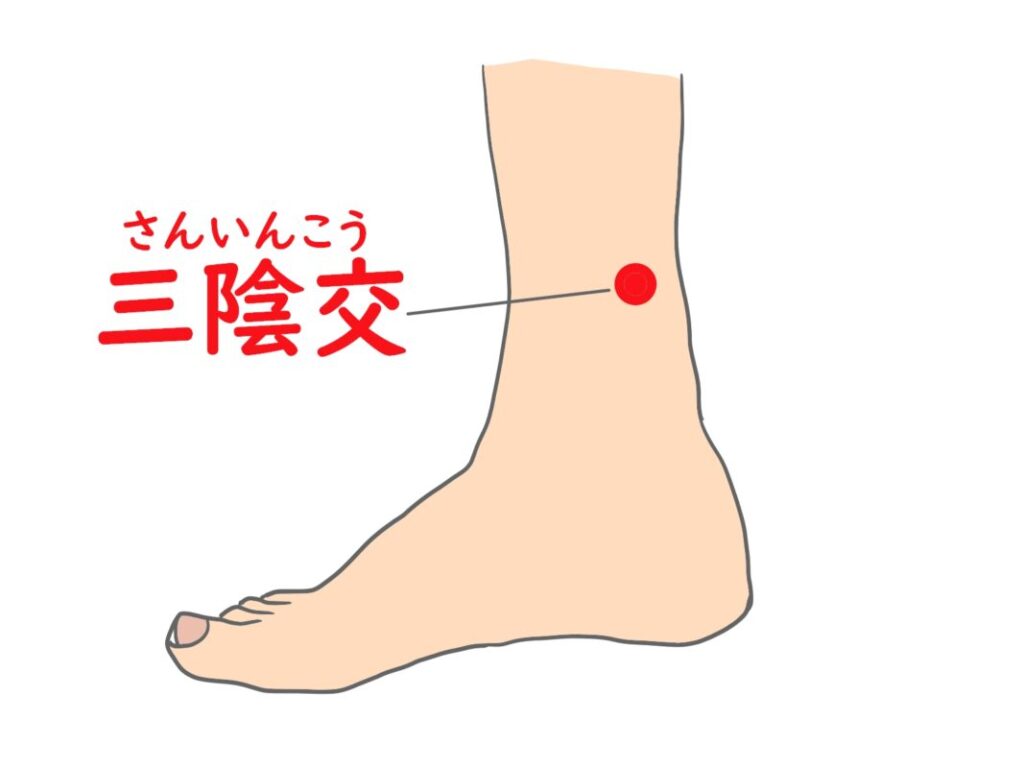

女性の味方「三陰交」

三陰交(さんいんこう):内くるぶしから指4本分上、骨の後ろ側

- 肝・脾・腎の3つの陰経が交わる万能ツボ

- 冷え性、生理痛、むくみ、更年期症状に

- 両手で足首を包むようにして、親指でじっくり押す

- レッグウォーマーで温めながら過ごすのもおすすめ

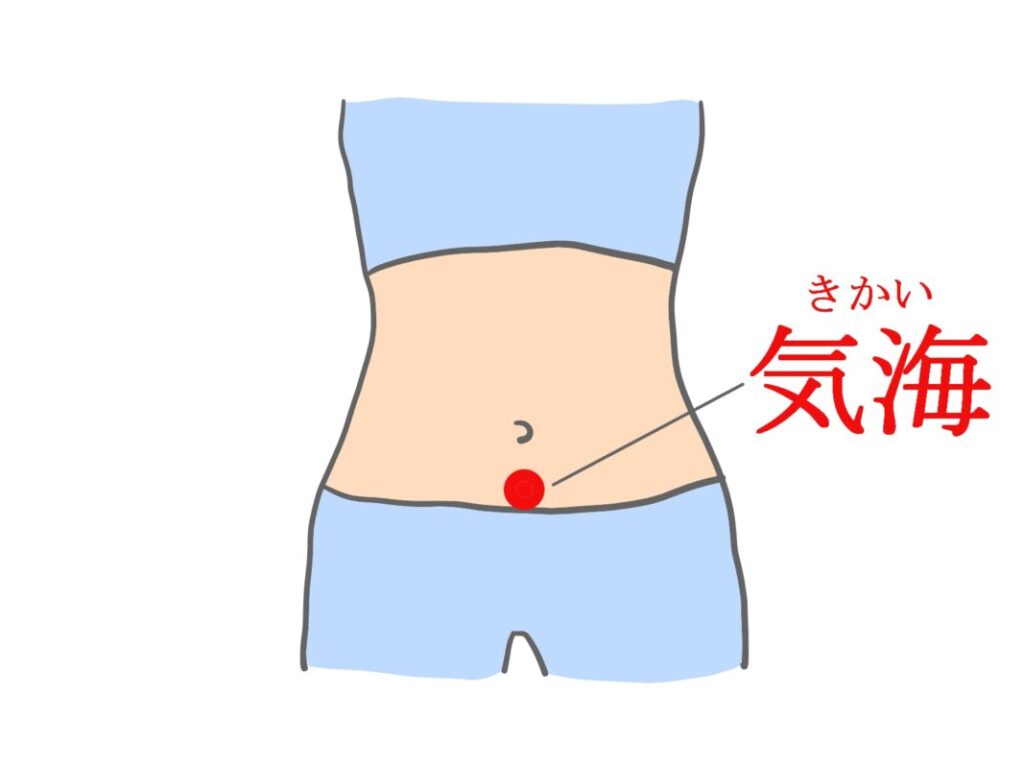

下腹部を温める特効穴

気海(きかい):おへそから指2本分下

- 気のエネルギーが集まる海

- 疲労回復、冷え性、婦人科系の不調に

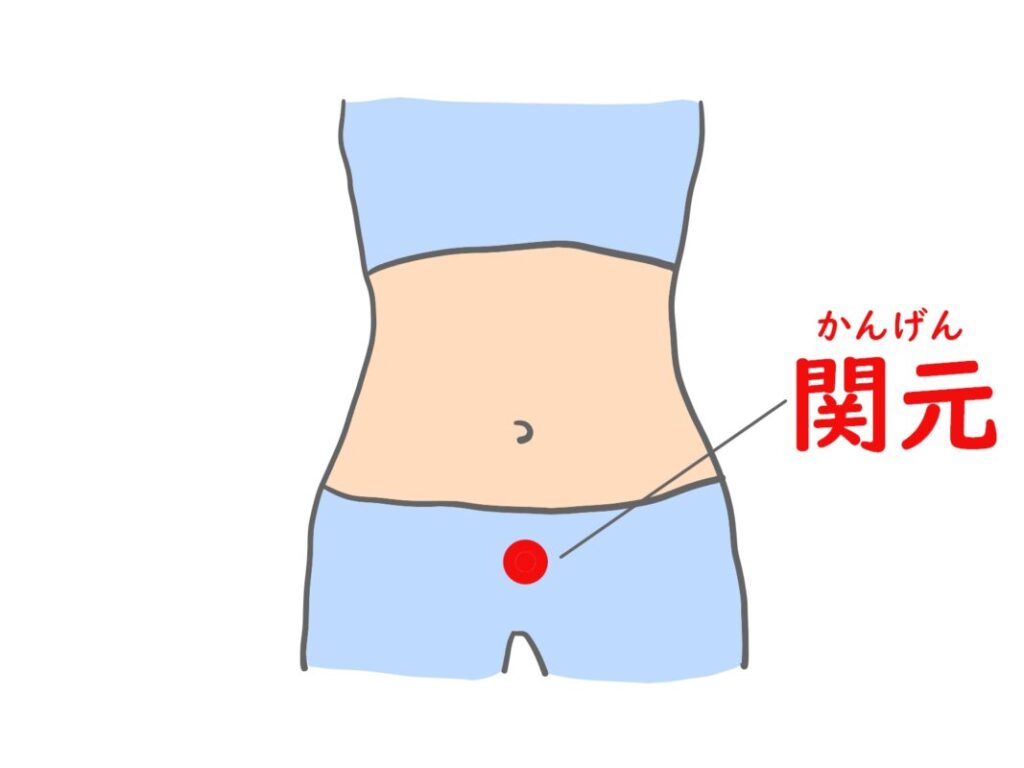

関元(かんげん):おへそから指4本分下

- 元気の関所、生命力の貯蔵庫

- 両手を重ねて、ゆっくりと息を吐きながら優しく押す

- 腹巻きにカイロを入れて、このツボを温めるのが冬の最強養生法

食事で内側から温める〜冬の薬膳

黒い食材で腎を補う

東洋医学では「黒い食材は腎を養う」とされています。冬は積極的に黒色の食材を食卓に取り入れましょう。

おすすめの黒い食材

- 黒豆:腎の働きを高め、むくみを取る。煮豆や黒豆茶に

- 黒ごま:アンチエイジングの代表選手。毎日スプーン1杯を習慣に

- ひじき:ミネラル豊富で血を補い、髪を艶やかに

- 黒きくらげ:血液サラサラ効果と潤い補給

- 昆布・わかめ:腎を養い、体の余分な熱を冷ます

- しいたけ:免疫力アップと気力向上

根菜類で体を芯から温める

冬は地中に育つ根菜類が旬。大地のエネルギーをたっぷり含んだ根菜は、体の芯から温めてくれます。

冬に食べたい根菜

- 大根:消化を助け、気の巡りを良くする

- にんじん:血を補い、目の疲れにも

- ごぼう:腸を整え、体を温める

- れんこん:肺と胃腸を養い、滋養強壮

- かぶ:消化が良く、体を温める

- 山芋・長芋:腎を補い、気力体力を高める最高の食材

「温性」の食材を知ろう

食材には体を温める「温性」、冷やす「寒性」、どちらでもない「平性」があります。冬は意識的に温性の食材を選びましょう。

積極的に摂りたい温性食材

- 羊肉:体を温める力が最も強い。ラム肉のスープは冬の特効薬

- 鶏肉:気を補い、胃腸を温める。手羽元のスープがおすすめ

- エビ:腎を補い、体を温める。背わたを取って丸ごと食べる

- 生姜:血行促進、体の芯から温める。紅茶に入れて

- ニラ:腎を温め、冷えによる腹痛に効果的

- くるみ:腎を補う代表選手。1日3-4個を習慣に

- 栗:腎と脾胃を補い、足腰を強くする

- シナモン:血行促進、冷え性改善。紅茶やカフェラテに

簡単レシピ2品

黒豆とかぼちゃの養生ポタージュ

【材料(4人分)】

- 蒸し黒豆 100g

- かぼちゃ 1/4個(約300g)

- 玉ねぎ 1/2個

- 水または豆乳 400ml

- 塩、こしょう、オリーブオイル

【作り方】

- かぼちゃと玉ねぎを一口大に切り、オリーブオイルで炒める

- 水を加えて柔らかくなるまで煮る

- 黒豆と一緒にミキサーでなめらかにする

- 鍋に戻し、豆乳を加えて温め、塩こしょうで味を調える

- 仕上げに黒ごまを振って完成

体を温め、腎を養い、消化にも優しい冬の万能スープです。

根菜たっぷり養生スープ

【材料(4人分)】

- 大根、にんじん、ごぼう、れんこん 各100g

- 生姜 1片

- 鶏手羽元 4本

- 昆布 5cm角1枚

- 水 1000ml

- 酒 大さじ2

- 塩、醤油

【作り方】

- 根菜は乱切り、生姜は薄切りにする

- 鍋に水、昆布、鶏手羽元を入れて火にかける

- 沸騰したら酒を加え、アクを取りながら弱火で30分煮込む

- 根菜を加えてさらに20分煮込む

- 塩、醤油で味を調える

- 器に盛り、刻んだニラやネギをたっぷり乗せて完成

このスープ一杯で、体の芯から温まり、腎の力も高まります。

冬に控えたい食材と工夫

避けたい食材

- 生野菜のサラダ(温野菜にする)

- 冷たい飲み物(常温か温かいものを)

- 南国のフルーツ(バナナ、マンゴー、パイナップルなど)

- アイスクリーム、冷たいデザート

- 刺身や生もの(加熱調理を基本に)

ただし、完全に避ける必要はありません。

どうしても食べたい時は:

- 生姜やネギなど温める食材と一緒に

- 温かいスープやお茶と一緒に

- 昼間の温かい時間帯に

- 少量を楽しむ程度に

食べるのを我慢ではなく、「体と相談しながら選ぶ」ことが大切です。

まとめ〜立冬から冬至に向けて

立冬を迎え、これから冬至に向けて、陽気はますます少なくなっていきます。

でも、これは自然のリズム。恐れることはありません。

冬を元気に過ごす3つの合言葉

- 温める:ツボ、食事、衣類で体を冷やさない工夫を

- 蓄える:無駄にエネルギーを使わず、腎にしっかり貯金を

- 休む:早く寝て、ゆっくり起きる。頑張りすぎない冬を

今日から始められること

- 湧泉のツボ押しを就寝前の習慣に

- 腎兪か命門にカイロを貼って1日過ごす

- 黒い食材を1品、食卓に加える

- 根菜スープを週に1回作る

- 靴下とレッグウォーマーで足首を守る

冬は「縮こまる季節」ではなく、「充電する季節」。

春に美しい花を咲かせるために、今は根を深く張る時期なのです。

今回ご紹介した冬支度を少しずつ試していただき、体の変化を感じてみてくださいね。

冬は、自分の体と丁寧に向き合う大切な季節。皆さまの冬が、温かく穏やかなものでありますように。

ご質問やご感想がございましたら、いつでもお気軽にお声かけください。

一緒に冬を乗り切りましょう!

またクラスでお待ちしております^^